過去30日にどんな規模の地震が発生したのか?世界中の地震を調べてみよう(GoogleEarth)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「先生、どうして日本はこんなに地震が多いんですか?」

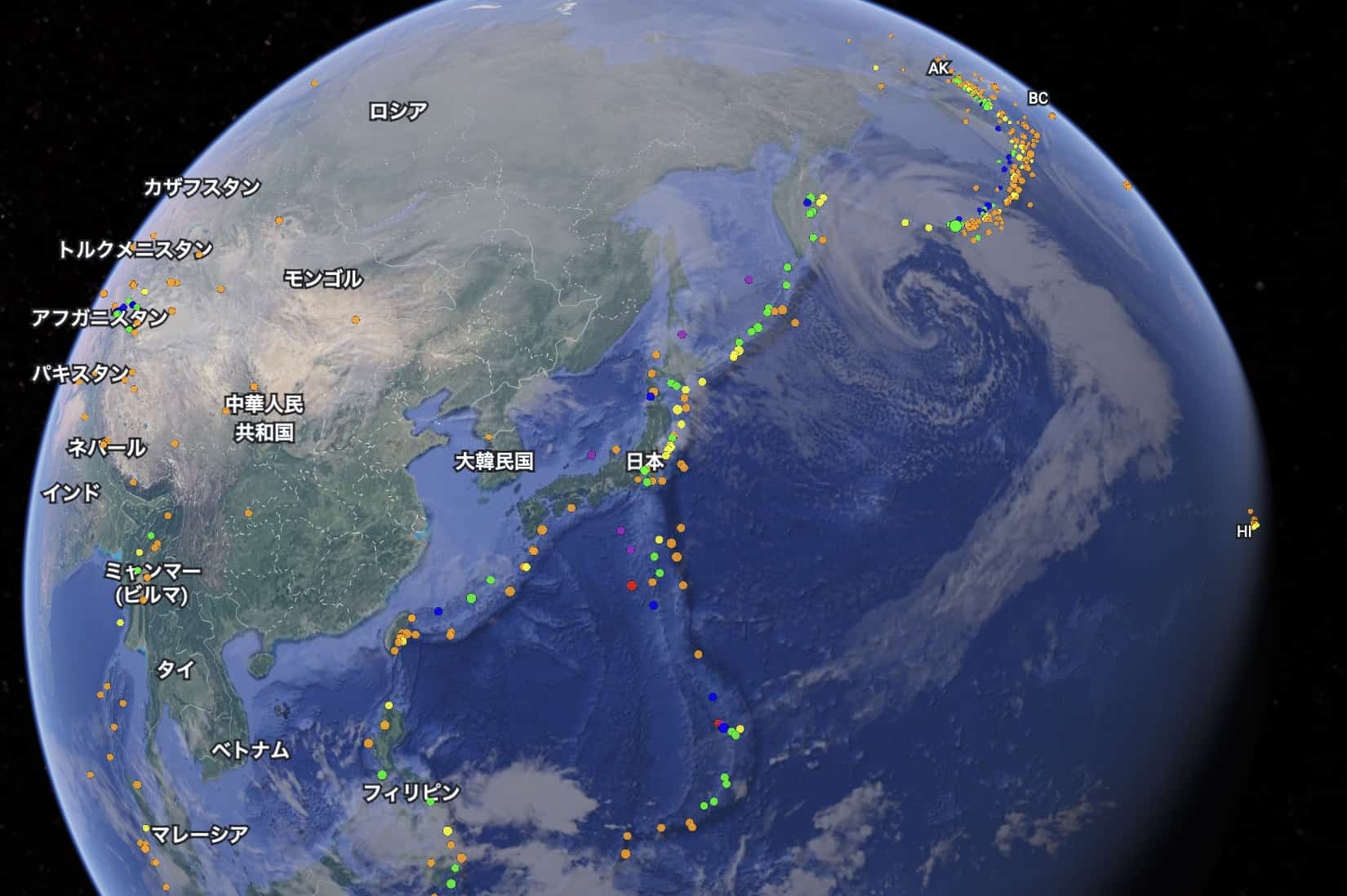

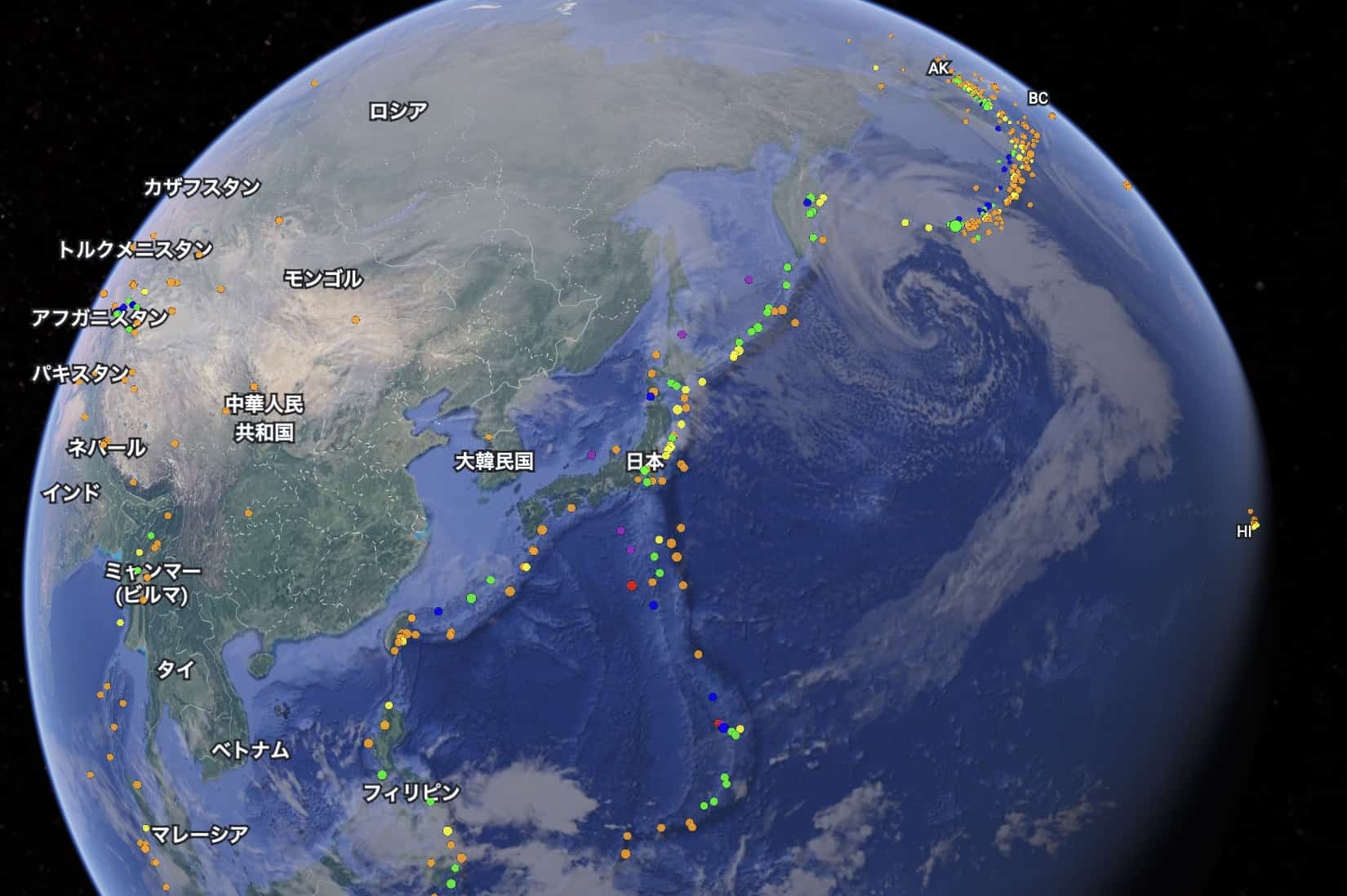

理科の授業で地球の変動を扱う際、生徒からそんな質問をされたことはありませんか? ニュースで耳にする地震の情報も、数字や地図だけではなかなか実感が湧きにくいものですよね。しかし、もし過去に地球上で起きた地震の震源を、まるで地球儀を眺めるように、立体的に、しかも色分けされて視覚的に確認できるとしたら、生徒たちの学習意欲はぐんと高まるのではないでしょうか。

今回は、そんな願いを叶える強力なツール、Google EarthとUSGS(アメリカ地質調査所)の地震データを組み合わせた授業活用術をご紹介します。この方法を使えば、過去の地震の発生場所や深さを簡単に「見える化」し、生徒たちに地球の活動をよりリアルに感じさせることができます。準備も簡単なので、ぜひ次回の授業で取り入れてみてください!

■1 Google Earthで世界の地震を「見える化」する

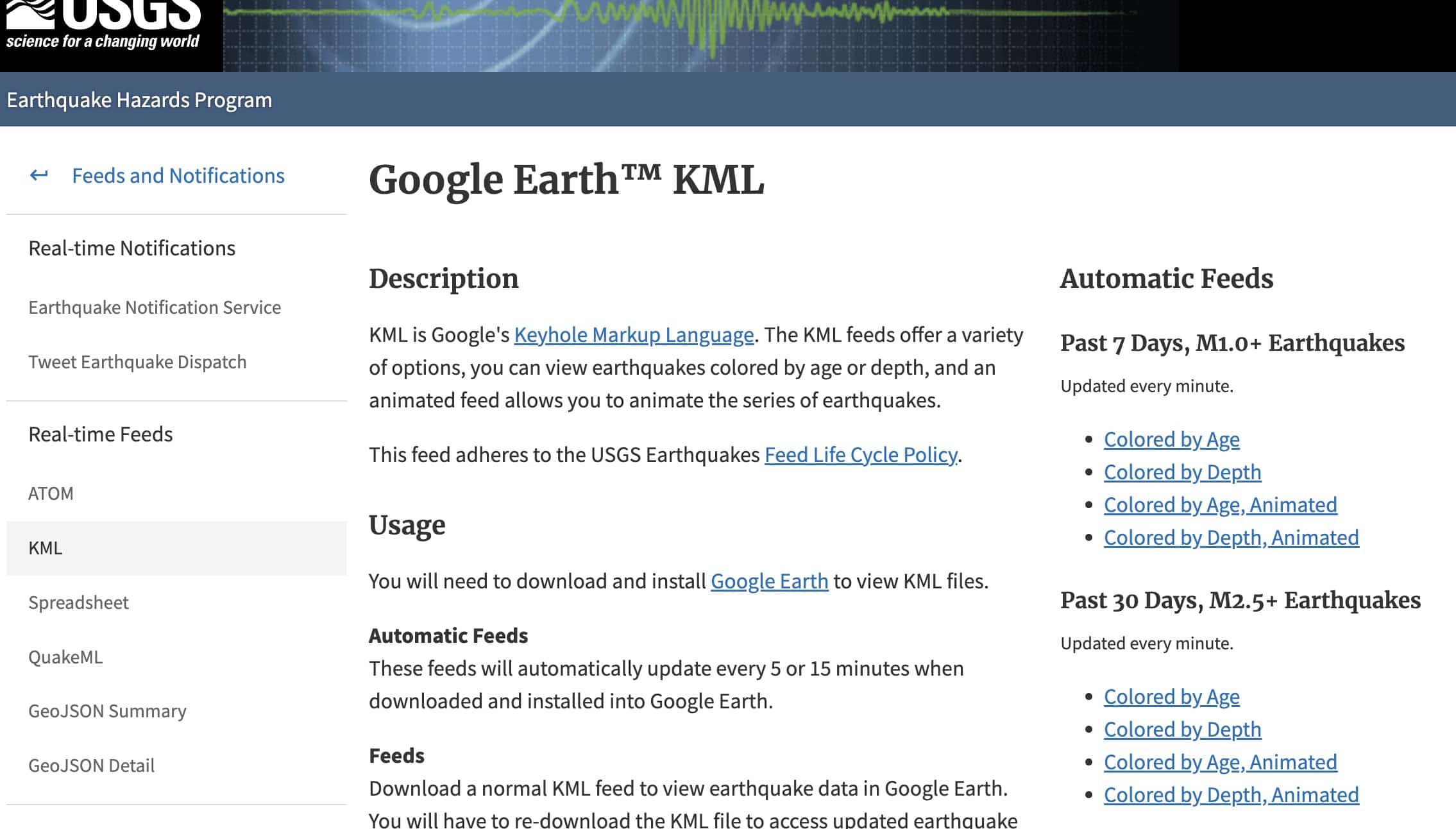

過去に起こった地震について、GoogleEarthに表示させることができます。今回はその方法について伝えます。まずこちらのUSGSのサイトにいきます。

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/kml.php

そして右側にある Colored by Depth からデータをダウンロードします。

すると ○.kml というファイルがダウンロードできます。

今回は「Past 30 Days, M2.5+ Earthquakes」を選びました。

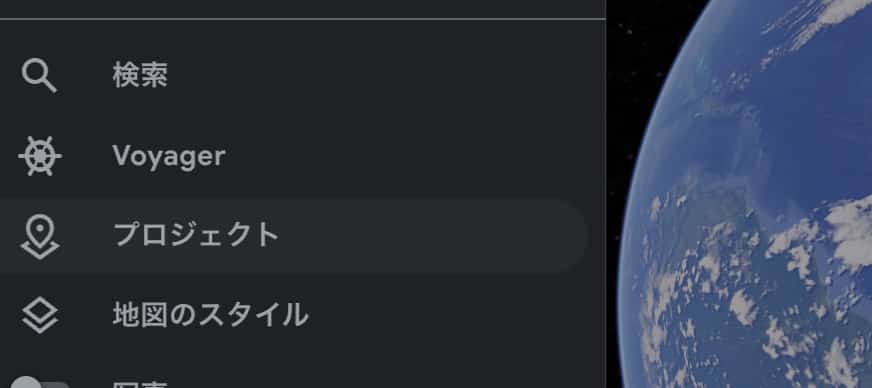

つづいてGoogleEarthを開きます。ブラウザ版で大丈夫です。

開いたら左上の3本線のメニューから、プロジェクトを選びます。

そして開くからkmlファイルを指定して、開きます。

すると、どんなところで地震がおこっており、その深さがどうだったのか?がわかります。

■2 授業での活用アイデアと発展学習

この地震データは、生徒たちの地球科学への興味を深めるための強力なツールとなります。

- 地震の帯の可視化: 環太平洋造山帯やアルプス・ヒマラヤ造山帯など、世界の地震が特定の場所に集中している様子を視覚的に確認できます。なぜその場所に地震が多いのか、プレートテクトニクスの話と結びつけて説明することで、理解が深まるでしょう。

- 地震の深さの比較: 海溝付近で浅い地震から深い地震までが連続して発生している様子(沈み込み帯)や、大陸内部の地震の深さの違いなどを比較させ、地球内部の構造やプレートの動きについて考察を促すことができます。

- 防災意識の向上: 日本周辺の地震分布を確認し、自分たちの住む地域がどのような地震活動の影響を受けているのかを具体的に認識することで、防災意識を高めるきっかけにもなります。

この方法を使えば、生徒たちはただ地図を見るだけでなく、実際に地球を「触って」、過去の地震の記録を体験できます。ぜひ、授業に取り入れて、生徒たちと一緒に揺れる地球の謎を解き明かしてください!

以下参考までに。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!